Clima’tension : immersion dans la création d’un jeu pédagogique

Un sujet au cœur de l’actualité

Incendies, canicules, inondations, montée des eaux ; dans les journaux, à la télé, à la radio, sur les réseaux sociaux, nous entendons dorénavant parler quotidiennement du changement climatique. Ce sujet a d’ailleurs intégré les programmes scolaires et les enseignant·es se mobilisent de plus en plus pour sensibiliser leurs élèves à ces problématiques, qui les impacteront aujourd’hui et demain.

C’est dans l’optique de participer à la sensibilisation de ces élèves aux enjeux climatiques, et de développer leur pouvoir d’agir que nous avons décidé de créer un nouvel outil sur cette thématique.

Les idées reçues sont légion sur les réseaux sociaux à propos du réchauffement climatique et les élèves ont parfois du mal à démêler le vrai du faux. Les manifestations du changement climatique se sont multipliées à grande vitesse ces dernières années, et nous avons dorénavant accès à une meilleure compréhension des liens entre des phénomènes très variés et très éloignés géographiquement.

C’est pour mieux comprendre ces interactions et pour les vulgariser auprès des élèves que nous avons souhaité créer un outil complet mais pas complexe, responsabilisant mais pas culpabilisant. Un travail essentiel quand on voit le fossé entre nos modes de consommation actuels et les recommandations du GIEC.

Un travail de recherche et de précisions

Quand on s’intéresse au climat, et qu’on cherche à simplifier cette immense problématique pour la rendre accessible aux élèves, il est très facile de le résumer à « sauver la planète » et à « arrêter la pollution ». Dans le processus de création d’outil, il faut relever un 1er défi : rester précis tout en étant concis. Et la pollution dont on entend tellement parler, n’a pas nécessairement à voir avec le changement climatique. Il faut donc trier les sujets qui sont directement liés au changement climatique et exclure ceux qui sont trop éloignés même s’ils ont un lien avec l’environnement de manière globale.

2ème défi : traduire les liens complexes et multiples en un jeu aux règles simples !

Le changement climatique c’est aussi bien parler de la fameuse fonte de la banquise, que de l’impact de mon assiette, et tenter d’expliciter les liens entre les deux sans que cela soit nébuleux pour les élèves.

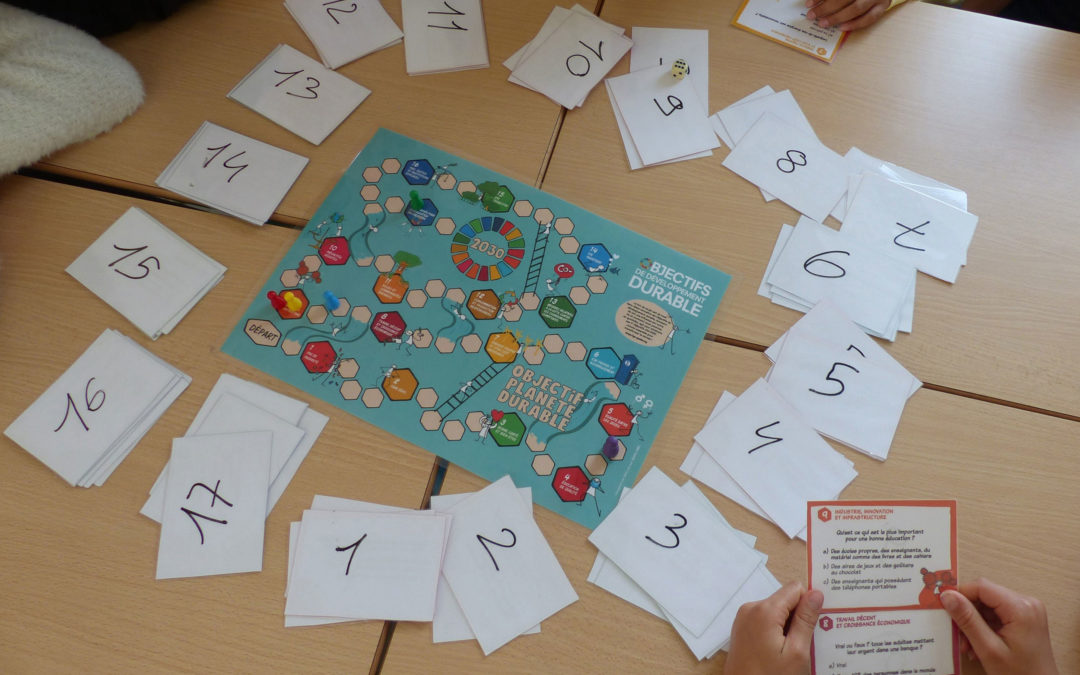

Notre astuce, utiliser un système de jeu simple et connu, celle du jeu de l’oie, et y ajouter des règles pour le rendre plus attrayant et original, sans négliger la qualité des informations intégrées au jeu.

Un long travail de recherche, de choix des thématiques abordées, et de compréhension précise de ces enjeux s’est donc imposé à nous. Quand le plus gros était fait, il fallait ensuite passer le jeu à l’épreuve du feu !

Des tests auprès de différents publics

Le jeu a bénéficié d’une première mise en situation en conditions réelles auprès d’un groupe d’animateur·rices lors du séminaire bi-annuel d’Osons Ici et Maintenant, une structure qui accompagne les jeunes à se construire une opinion critique sur les transitions écologique et sociale, le développement durable, le changement climatique, etc. Nous y avons proposé 2 jours de découverte de nouveaux outils pédagogiques sur le développement durable ainsi qu’un temps de réflexion collective sur les enjeux des transitions et la gestion de l’éco-anxiété. Un terrain fertile pour éprouver notre nouvel outil ! Ce premier test auprès d’animateur·rices expert·es de la thématique nous a ainsi permis de prendre du recul sur certains éléments du jeu et de recueillir de nombreuses idées pour améliorer sa mécanique.

Le jeu a bénéficié d’une première mise en situation en conditions réelles auprès d’un groupe d’animateur·rices lors du séminaire bi-annuel d’Osons Ici et Maintenant, une structure qui accompagne les jeunes à se construire une opinion critique sur les transitions écologique et sociale, le développement durable, le changement climatique, etc. Nous y avons proposé 2 jours de découverte de nouveaux outils pédagogiques sur le développement durable ainsi qu’un temps de réflexion collective sur les enjeux des transitions et la gestion de l’éco-anxiété. Un terrain fertile pour éprouver notre nouvel outil ! Ce premier test auprès d’animateur·rices expert·es de la thématique nous a ainsi permis de prendre du recul sur certains éléments du jeu et de recueillir de nombreuses idées pour améliorer sa mécanique.

Ni une, ni deux, Clima’tension a ensuite bénéficié de plusieurs améliorations à la suite de chaque nouveau test, tant auprès de publics adultes, que de jeunes en lycée ou en collège. Les derniers tests en milieu scolaire furent d’ailleurs une réussite, suscitant un réel enthousiasme et questionnements chez les participant·es, preuve de l’intérêt de créer un tel outil pédagogique !

« Coup de pouce » ritimo

A l’issue de ces différentes sessions de test, nous avons décidé de soumettre l’outil à un dernier groupe d’expert·es en création pédagogique. Via le dispositif « coup de pouce » de ritimo, nous avons souhaité avoir une relecture extérieure par ce réseau et partenaire, qui a l’habitude de voir passer des dizaines d’outils pédagogiques entre ses mains chaque année.

A l’issue de ces différentes sessions de test, nous avons décidé de soumettre l’outil à un dernier groupe d’expert·es en création pédagogique. Via le dispositif « coup de pouce » de ritimo, nous avons souhaité avoir une relecture extérieure par ce réseau et partenaire, qui a l’habitude de voir passer des dizaines d’outils pédagogiques entre ses mains chaque année.

Cet apport a été très utile pour finaliser le travail que nous avons mené durant plusieurs mois. Simplification ou dernière clarification des supports, précisions du débrief dans la fiche d’animation, etc.

Une prise de recul et une reconnaissance nécessaires pour apporter de la légitimité et de la visibilité à cet outil ambitieux, qui sera diffusé très prochainement sur la plateforme comprendrepouragir.org !

Projet soutenu par :

Découvrez nos dernières actualités :