L’expérience ACT’ODD2

Dans une perspective d’extension des lieux d’intervention en ECSI et de montée en compétence de ses praticien·nes, le collectif d’acteur·rices rassemblé·es par KuriOz autour du projet ACT’ODD2 s’est posé la question de l’intervention dans l’espace public. Pour ce faire c’est la compagnie Arlette Moreau qui fut sollicitée à la fois pour partager son expérience mais aussi proposer une première expérience de la rue aux éducateur·rices rassemblées à l’occasion d’un workshop les 1er et 2 juillet 2025 à Poitiers.

Ces deux journées ont donc plus en profondeur posé la question du lien entre éducation populaire et théâtre de rue.

L’éducation populaire, l’ECSI et l’espace public

Dans les années 1970, Paulo Freire théorisait une pratique pédagogique avec pour objectif principal l’émancipation et la lutte contre les oppressions, l’éducation populaire. Cette pratique de la pédagogie critique place l’éducation comme un processus de conscientisation, d’émancipation et de libération. Allant à contre-courant du système éducatif classique, l’éducation populaire s’applique à déconstruire la posture du·e la sachant·e et de l’apprenant·es partant du postulant que chacun·e peut apporter un savoir situé, issu donc de ses expériences de vie, qui permettra au groupe d’avancer dans une perspective de construction collective de savoir. On parle alors d’apprentissage par les pairs. Au-delà des modalités d’apprentissages, cette méthode remet également en question l’espace dans lequel intervient le processus éducatif et à l’initiative de qui il peut être enclenché

Bien qu’issu de l’éducation populaire, l’Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale doit parfois faire face à des situations qui peuvent poser question d’un point de vue pratique. Peut-on toujours parler d’éducation populaire dans un cadre où la présence du public est contrainte ? Pour interroger la posture que peut induire une intervention en milieu scolaire et la faire évoluer, bell hooks nous incite dans un premier temps à « voir la salle de classe comme un espace commun [ce qui] augmente la possibilité d’un effort collectif pour créer et maintenir une communauté d’apprentissage ».

Mais si l’on prend la question dans un autre sens, peut-on faire des lieux de vie communs des espaces d’apprentissage ? L’espace public peut-il (re)devenir un territoire d’émancipation et d’apprentissage collectif ?

Espace public : un espace partagé où tout est possible ?

Dans une étude publiée par Coline Merlo en 2014[1], celle-ci explique que « La sociologie parle d’espace public de façon métaphorique, comme la scène des regards ou le lieu d’où l’on parle, la réflexion architecturale pense l’espace comme rapport entre les éléments du bâti, l’urbanisme y voit les aménagements urbains favorisant interactions ou évitements dans la ville. L’action politique reprend à son compte la pensée urbanistique en impulsant les projets d’aménagement, dans le cadre notamment de la politique de la ville ; la parole politique la confond avec la surface de médiatisation. Pour le géographe, c’est la dimension du commun qui prime ». Par opposition à l’espace privé, l’espace public concerne donc théoriquement l’espace partagé, celui où se croisent les individus et où toutes les interactions sont a priori possibles. Or, force est de constater que, comme le souligne la Fédération nationale des arts de la rue dans son « Manifeste pour la création artistique dans l’espace public », la rue n’est pas considérée par toustes comme un espace de vie mais plutôt comme un lieu de passage. Ainsi, « tout ce qui arrête et dévie [les] flux devient suspect de « trouble à l’ordre public ». Tout rassemblement fait désordre et ne peut exister que fortement encadré et sécurisé »[2].

Une question se pose alors, comment faire de l’éducation populaire dans l’espace public ? Comment (re)faire de ce lieu un territoire d’apprentissage collectif et de mise en avant du pouvoir d’agir des individu·es qui le traverse au service d’un monde plus juste, équitable et durable ?

Quand l’invisible provoque des réactions

La compagnie Arlette Moreau pratique le « théâtre à réactions », c’est à dire que dans chacune de ses interventions, le public est partie prenante de ce qui se déroule et les comédien·nes s’adaptent aux réactions (du public) des personnes présentes. Le but est de provoquer les réactions du public, avec l’intention de fond de questionner les enjeux de la situation théâtralisée.

Une partie du terrain de jeu de la compagnie est l’espace public. C’est un espace politique au sens où il appartient à la communauté et où on peut y retrouver toustes les humain·es qui habitent ou traversent la ville avec peu de restriction, sélection de classe, d’âge, de genre… Les interventions sont sous forme de « théâtre invisible », une forme issue du Théâtre de l’Opprimé créé par Augusto Boal en Argentine dans les années 60. Des comédien·nes jouent une scène mais le public n’est pas au courant que c’est du théâtre. Le vrai-faux permet d’embarquer le public dans la proposition « pour de vrai ».

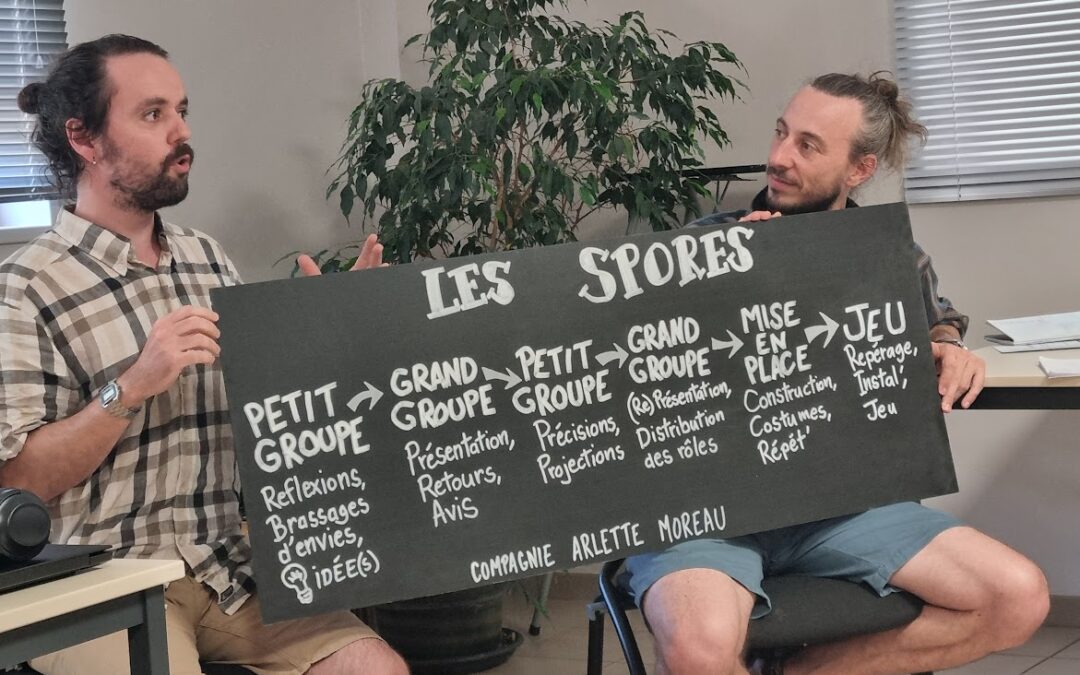

Depuis 2015, la compagnie utilise une méthode issue de son expérience pour créer des formes à jouer en « théâtre invisible » de manière rapide et impulsive. Ce sont les « Spores », car, à la manière des spores de champignons, on rassemble des idées qui sont dans l’air pour qu’à leur contact, il pousse une réflexion comme des champignons.

Place aux spores !

La méthode de création artistique proposées par la Compagnie Arlette Moreau repose sur plusieurs étapes. La première est réalisée en petit groupe. Chaque groupe prend le temps de réfléchir à des idées avec comme consigne « Faites la liste de ce qui vous émeut ou vous met en colère en ce moment ? » (car il peut y avoir des choses positives à exposer). À partir de ces idées, le principe est de commencer à réfléchir à une ou plusieurs formes -qui seront donc des interventions dans l’espace public, menant aux questionnements, à l’échange, au débat. Après ce premier temps, les deux groupes se rassemblent en grand groupe et présentent leurs idées. Ce moment permet à chacun des groupes de se donner des conseils et des idées pour faire évoluer leurs formes respectives.

Puis, retour en petit groupe pour sélectionner une forme et l’affiner, la préciser mais également pour (se projeter) s’imaginer en train de jouer cette forme dans la réalité. Il y a à nouveau un retour en grand groupe pour discuter de ces (nouvelles idées) propositions plus abouties et se donner des (conseils) avis, des suggestions les un·es et les autres. La compagnie anime la discussion et prodigue quelques recommandations (et les deux groupes présentent leurs formes).

Puis, retour en petit groupe pour sélectionner une forme et l’affiner, la préciser mais également pour (se projeter) s’imaginer en train de jouer cette forme dans la réalité. Il y a à nouveau un retour en grand groupe pour discuter de ces (nouvelles idées) propositions plus abouties et se donner des (conseils) avis, des suggestions les un·es et les autres. La compagnie anime la discussion et prodigue quelques recommandations (et les deux groupes présentent leurs formes).

La cinquième partie se fait à nouveau en petit groupe. Les participant·es réfléchissent à ce dont iels vont avoir besoin : le matériel, les supports, la forme du stand, les costumes.

La sixième phase se déroule le lendemain matin avec pour but de préparer l’ensemble du matériel et de (s’imaginer) se projeter dans l’espace qui sera occupé. En prime, ce moment permet un repérage des lieux afin de choisir l’endroit où s’installer. Une fois la forme jouée, le grand groupe se retrouve pour débriefer.

« Afin d’enseigner dans des communautés variées, nos paradigmes doivent se déplacer, mais aussi nos façons de penser, d’écrire ou de parler. La voix engagée ne doit jamais être fixe et absolue mais toujours changeante, évoluant constamment en dialogue avec un monde transcendant »[3]. C’est dans cette perspective que le collectif de partenaires du projet ACT’ODD2 a choisi de lancer un chantier de création d’un nouvel outil pédagogique pour l’espace public. Ce nouveau dispositif permettra aux structures qui l’animent de proposer aux participant·es une nouvelle expérience afin de réfléchir aux enjeux sociaux et environnementaux reliés à la filière textile.

Cette installation pourra prendre place à la fois dans les villages associatifs en tous genre mais également de façon plus spontanée dans l’espace publics. Rendez-vous au printemps prochain pour la découvrir !

[1] Coline Merlo, Qu’est ce que l’espace public ? paru dans le hors-série de Cassandre/Horschamp : « Dunkerque Opener, art et espace public », décembre 2014.

[2] Fédération nationale des arts de la rue, Manifeste pour la création artistique dans l’espace public, 2017, p.18

[3] bell hooks, op. cit. p.16

article co-écrit par KuriOz et la Cie Arlette Moreau

Partenaires du projet ACT’ODD2