Intervenir en milieu carcéral pour parler citoyenneté, sexisme, écologie, solidarité ou médias, c’est ouvrir un dialogue de société. C’est débattre de sujets sensibles pour avoir la possibilité d’exprimer son opinion. C’est questionner nos représentations, et parfois envisager d’autres points de vue.

De qui parle-t-on ?

Depuis plusieurs années, KuriOz intervient à la demande du Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation [SPIP] tant de façon ponctuelle que suivie, auprès de personnes incarcérées ou placées sous les mains de la Justice.

Intervenir en milieu carcéral ou en milieu ouvert, c’est se confronter à un public qui n’a pas nécessairement choisi de participer à nos interventions. Les groupes rencontrés sont constitués de personnes très hétéroclites, aux parcours de vie variés. Nous devons alors composer avec la mixité de genre, d’âge, d’origine, de religion mais aussi de niveau scolaire.

Objectif : redonner à chacun·e son rôle d’acteur·ice du monde

La privation d’aller et venir, comme le rappelle Antoinette Chauvenet[1], est une privation bien plus profonde car elle contient « la privation de participer à la parole et à l’action commune avec les autres citoyens » ; c’est l’exclusion de « l’espace d’apparition ». Dans « Violence et emprisonnement » Dan Kaminski souligne que « sans l’action et la parole, une personne est privée des conditions de son inscription comme acteur du monde ». Comme une réponse à cette condition et pour contribuer à une meilleure inclusion dans la société, les interventions de KuriOz ont pour finalité de redonner à chacun·e son rôle d’acteur·ice du monde.

Comment faire quand tout est verrouillé ?

Au-delà des murs et de la privation de circuler librement, nous rencontrons une barrière puissante levée par les individus eux-mêmes : la méfiance.

Ainsi, lors de nos premières rencontres, de nombreuses questions émanent autour de ce qui se cache derrière l’activité « KuriOz » notée dans les plannings. « C’est quoi ? », « ça sert à quoi ? », « vous êtes qui ? » …

Pour parvenir à mener à bien nos séances, il nous faut donc préalablement, construire un cadre de confiance.

Un espace de parole libre et l’utilisation du jeu

Instaurer le cadre est capital pour construire cette relation de confiance. Répondre aux questions avec clarté et honnêteté permet de poser des fondations solides.

La co-construction est également un outil qui permet au groupe de se sentir considéré. Nous l’utilisons notamment lors de la 1ère séance pour choisir ensemble les 5 règles les plus importantes à suivre pour le fonctionnement du groupe. S’agit-il de faire preuve de ponctualité, de liberté d’opinion, du droit de ne pas savoir, du droit de se taire ou de ne pas critiquer ? Pour chaque groupe, la combinaison sera différente, argumentée et choisie collectivement.

De plus, en milieu fermé, nos séances se déroulent sans la présence des surveillant·es, pour favoriser une parole libre. Ce qui se dit durant nos séances reste la possession du groupe. Seuls des éléments de participation et d’investissement sont rapportés au SPIP. À ce propos, encore une fois, ce principe est annoncé au groupe dès le départ.

Enfin, pour désamorcer certaines réticences et amorcer le travail, nous utilisons la ludopédagogie. Par le jeu, nous venons stimuler la curiosité des participant·es et leur permettre une première expression de leurs avis. Loin d’être infantilisant, le jeu est un support à l’intelligence collective. Il vient faciliter les échanges et favorise l’investissement ainsi que la concentration.

Les sujets abordés

Redonner à chacun·e son rôle d’acteur·ice du monde, c’est d’abord amener une réflexion sur la citoyenneté. Quelle est la signification de ce mot employé à tour de bras ? C’est quoi être citoyen·ne ? Est-on toujours citoyen·ne lorsqu’on est incarcéré·e ? Quelles sont les différentes manières d’exprimer sa citoyenneté ou son appartenance à la communauté, à la cité, à la société ?

Quatre sujets sont ensuite décortiqués, selon l’actualité du moment ou le repérage d’une sensibilité particulière du groupe à certaines questions. Égalité femme-homme, Développement durable, Médias ou Coopération et Solidarité Internationale constituent les 4 thèmes principaux développés par KuriOz en milieu carcéral.

Ces sujets peuvent paraître loin des préoccupations des personnes détenu·es. Pourtant, ils concernent bel et bien l’entierté de la société. Les questionner ensemble est donc une première façon de faire passerelle entre le dedans et le dehors.

Des parcours en 4 séances

À la Structure d’Accompagnement vers la Sortie [SAS] de Poitiers, KuriOz réalise chaque mois un parcours en 4 séances avec un groupe de 8 personnes détenues.

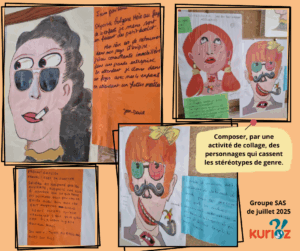

3 séances permettent de décortiquer un sujet. La dernière séance appartient au groupe avec une consigne : restituer de la manière qui leur convient ce qu’iels ont envie de transmettre sur le sujet en question.

De cette façon, chacun·e s’approprie des concepts, des outils et se place dans un rôle d’acteur·ice du monde.

En réalisant des panneaux d’information, une boîte de récupération de bouchon plastique, un goûter éco-responsable ou encore un hôtel à insectes, chaque groupe invite les personnes qui les entourent à découvrir le fruit de leurs réflexions.

En réalisant des panneaux d’information, une boîte de récupération de bouchon plastique, un goûter éco-responsable ou encore un hôtel à insectes, chaque groupe invite les personnes qui les entourent à découvrir le fruit de leurs réflexions.

Pour encore plus d’impact, le travail réalisé passe parfois les murs de la prison pour aller s’exposer dans les bureaux du SPIP, de KuriOz ou auprès du grand public. Ce fut le cas cette année par exemple, lors du festival Les Affranchi·Es, durant lequel nous avons exposé les créations de « portraits qui cassent les codes et les stéréotypes de genre ».

La posture de l’animateur·ice

Parce qu’intervenir en milieu carcéral, ce n’est pas comme intervenir partout ailleurs, la question de la posture de l’animateur·ice est à interroger régulièrement.

4 points me semblent particulièrement importants :

• Faire tomber ses propres représentations : les stéréotypes sont légion autour de la prison et des personnes incarcérées. La rencontre avec ce public fait tomber de nombreux clichés.

• Garder à l’esprit le lieu, le cadre et les enjeux : le climat de confiance et la ludopédagogie sortent le groupe de la « morosité des cellules » mais ne doivent pas effacer de notre esprit ce qui se joue. Le caractère éducatif et pédagogique de nos séances doit rester battant.

• Veiller à l’équilibre du groupe, au respect de chacun·e : pour permettre à chacun·e la possibilité de s’exprimer, en composant avec les personnalités des un·es et des autres.

• S’auto-protéger : partager un peu (mais pas trop) de sa propre réalité contribue à la relation de confiance. Cependant, ce qui relève de la vie privée est à distinguer de la figure professionnelle pour rester préservé. De plus, comme pour toute intervention en ECSI, l’animateur·ice se doit de veiller à ne pas imposer son opinion comme étant la vérité.

En prison comme ailleurs, notre vocation est de favoriser la contribution individuelle et collective à la construction d’un monde juste, solidaire et durable.

Développer sa capacité d’écoute, se confronter à des avis différents et se sentir légitime à exprimer son opinion, c’est (re)devenir acteur·ice du monde, où que l’on soit.

[1] Démocratie et violence en prison, Antoinette Chauvinet, Sociologie pénale : système et expérience (2004)

[2] Violence et emprisonnement, Dan Kaminski, Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 2013/2

Retrouvez le témoignage du SPIP en cliquant ici.